まさか、問題編を超える文字数になるなんて思いもしませんでした。いかに問題編にちゃんと手掛かりを配置できていなかったか、ということでしょうか。

無駄な記述が多いせいかもしれません。トリックに苛立ってもビン・カンを投げないように。危ないです。

まずは問題編からどうぞ。

↓

閉所愛好家の謎【解決編】

「あのう……。もしかすると、あそこかもしれません」

そう言って青年は自信なさげに語り出した。

「なんだって?社長がどこにいるのかわかるって言うのかい?」

青「かもしれないってだけです。社長室に行ってもいいですか?」

「ああ、もちろんかまわないが……」

私たちは、1階のロビーから7階へと向かうため、改めてあの古びたエレベーターの前にやってきた。自動扉の金属板が不協和音を奏でる。青年はほんの一瞬顔を歪めたが、扉が開き切ると同時にそそくさと乗り込んだ。

青「ちょっとはかってもいいですか?」

「測るといっても、この中にはなにもないはずだが」

青「エレベーターの中には社長はいませんよ。例えばエレベーターの上部もしくは下部とかエレベーター棟のどこを探しても無駄です。そもそも通常屋上にあるべきエレベーターの機械室にすら、このビルからは入れないんですよね?」

「たしかにこのビルから屋上に出る手段はない。たぶん隣のビルから連絡橋のようなものを接いで渡ってくるんじゃないのか?」

青「それもありです。あと、はかるのは時間ですよ」エレベーターが沈黙を破って動き出すと同時に、青年は腕時計の2時の位置にあるボタンを押し計測を始めた。どうやらエレベーターが7階まで到着する時間を計るつもりらしい。

青「2階……55秒。やっぱり長いですね。あ、副社長、各階へ到達するまでの経過時間を言うので、記録を取っておいてもらっても良いですか?」

言うのが遅い。そして断りようがない。胸ポケットのボールペンを取り出し、掌に2-55という具合に数字を書き出した。

青「3階は31秒です」

1階分通り過ぎるのに31秒もかかっているのか。この調子なら7階にたどり着くのに3分以上はかかる計算になる。直通でこのペースなのだから、途中で止まるとなると、扉の開閉時間を加えて倍はかかるだろう。早急にエレベーターの修理も必要だな。そんなことを考えているうちに、エレベーターは7階へと到着し、いつもの見慣れた社長室へとたどり着いた。

青「どうなりました?」

私は掌のメモを青年の顔の前に翳した。わかりやすく列挙すると次のようになる。

2階、55秒

3階、33秒

4階、35秒

5階、32秒

6階、33秒

7階、52秒

私の感覚が間違っていたようだ。たった20mほど上昇するだけなのに3分ではない、4分も要していた。カップラーメンの麺だってのびてしまう。往復となると尚更だ。そんなくだらない思考が顔に出ていたのか、青年は眉間にしわを寄せつぶやいた。

青「思ったとおりです」

「何が思ったとおりなんだ?」

青年はすでに社長机に向かって駈け出しており、私の言葉が聞こえたのかどうかはわからなかった。後ろでエレベーターが1階へとUターンしたのがわかった。

青「まずは社長の救出が最優先です。こっちにきて手伝ってください。」

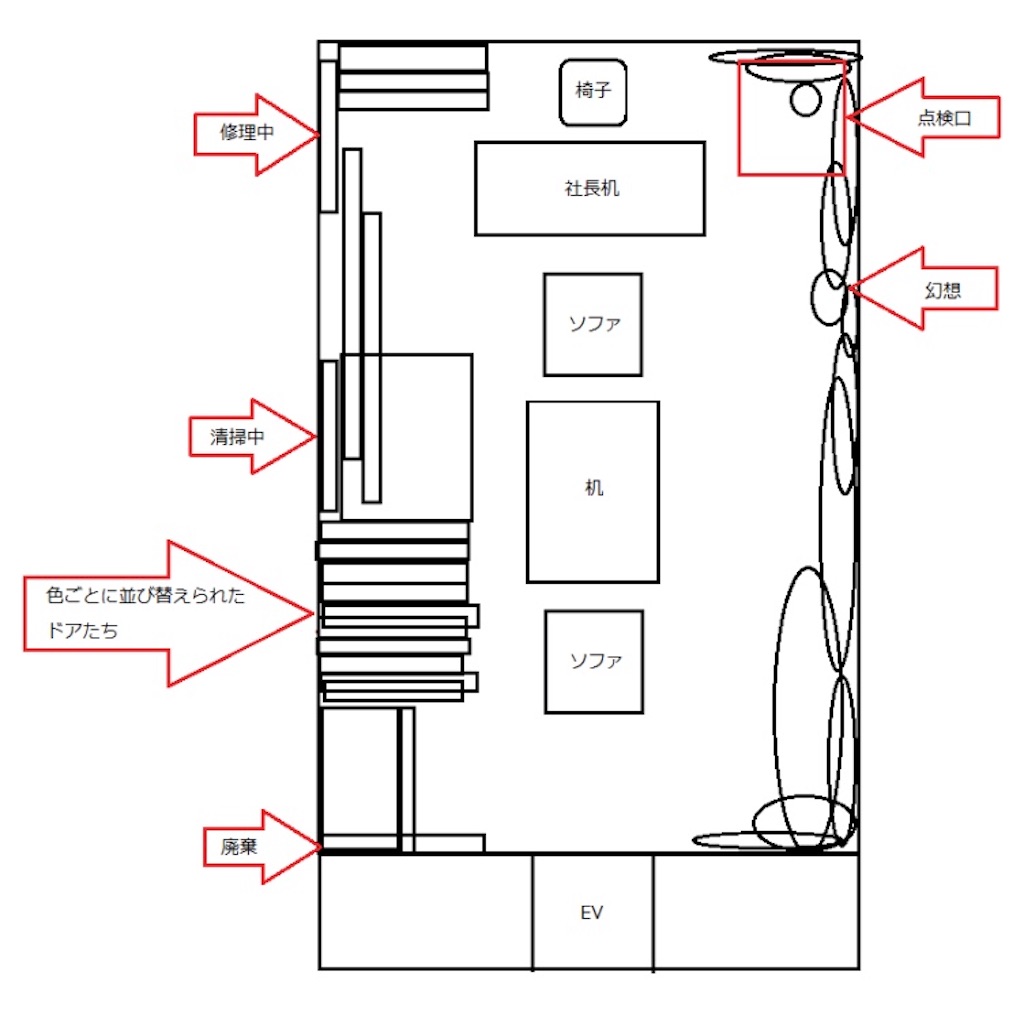

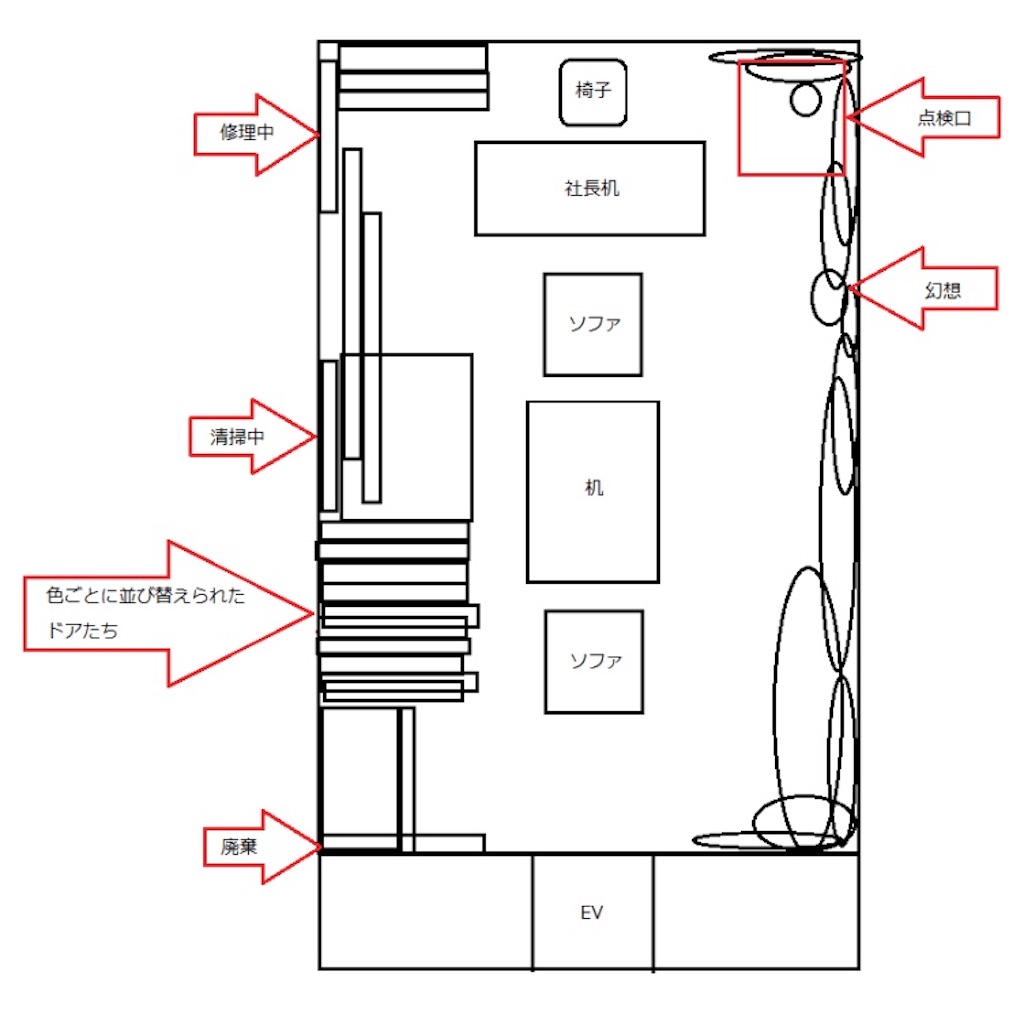

青年はそう言って、社長机の後ろに回り込み、壁に立てかかった3枚の扉を動かし始めた。それらは、”修理中”と書かれた緑色の扉を1/3ほど塞ぐ形で壁に立てかかっていた。

「その扉がどうしたんだ?」

青「早く!とりあえずこの3枚をソファの方までもっていきましょう」

この作業は簡単には運ばなかった。3枚の扉はいずれも一枚板でできた特注品で、一枚当たり約50㎏はある代物だった。しかし、青年(ここにきて青年が彼なのか彼女なのかがわからない)は、華奢な見かけからは想像できない腕力で扉の片側をしっかりと持ち上げ、黙々と運搬をこなした。たった3枚とはいえ、作業が終わるころには二人とも汗だくで、青年の顔にも疲労の色がはっきりと見て取れる。

「この横倒しになっている扉も運ぶのかい?」

青「いや、もう大丈夫だと思います。こっからが上手くいくか不安なんですが。」

青年は”修理中”の扉の前に立ち、そっとドアノブに手をかけた。私の心の中の声がそのまま口から漏れ出た。

「まさか!そんなことがあるわけない!」

A「その、まさか、だよ」

エレベーターに目を向けると、そこには額に大粒の汗の玉を光らせて息を切らすAと救急鞄を大事そうに抱えた救急隊員がいた。Aの右手にはバールが握られている。

「いや、でも、そんな、だって」

しどろもどろになっている私を押しのけ、Aは扉の前に立った。

青「やっぱり鍵がかかっています」

鍵だって?

A「思ったとおりだ。こいつでこじ開ける」

こじ開ける?何を?

Aはバールを両手で持ち、壁にくっついている”修理中”の扉の隙間に躊躇なくこじ入れた。

「危ない!」ここは7階だ。もしその扉が開いたとしたら……。

今でもAは、私のこの一言を忠実に、迫真の演技で声色までも変えながら真似をして小馬鹿にする。私だって、あの時のAと青年の「信じられない」といった表情のシンクロニシティを思い出すと笑いがこみあがってくるのに。

Aにバールをねじ込まれた扉はバキバキと悲鳴を上げ、緑色の木片をばらまきながら傷口を拡げた。数分後、ガチンと金属のねじ切れるような音とともに、扉がすうっと音もなく部屋の外側に向けて開き出した。

この後の記憶はやや曖昧で、扉が開いてからの数時間は、まるで連続写真のように映像が切り取られて頭の中に格納されている。

扉の先にある空間に飛び込むAと青年。そしてその後を追う救急隊員。呆然と立ち尽くす私。茶色い大きな物体に覆いかぶさるようにして声をかける救急隊員。高級な樫の扉に括りつけられエレベーターで搬送される父(これはのちに担架代わりだったと教えられた)。がたごとと轟音をまき散らす鉄の箱を待つ無限にも思える時間。白一色の救急車。病院。

父は、いったい何を……いや、あの部屋はいったいどこにあったのだろうか??

一週間後、私は父が入院している病院の個室でAと青年を待っていた。あの日から私は、自宅と病院を往復する毎日を過ごし、外の世界とは隔絶した生活を送っていた。

父はあの事件直後に行われた2度にわたる心臓手術に耐えた。昨日、集中治療室でのモニタリングと状態管理が完了し、今日ようやく一般病棟への移動が認められたところだった。担当医曰く、あと数時間遅ければ間違いなく死んでいた、と言うのだからまさに九死に一生を得たわけである。

父はベッドに横たわり、天井の一点を見つめている。すでに父の意識は覚醒しているが、まだ強い痛み止めが作用しているのか、眼以外の部分には力が入っておらず、表情も乏しい。

私は父の閉所愛好癖を考慮して、一般病棟の中でも比較的狭い個室を用意してもらった。さらに外に面したカーテンは全て閉め切り、間仕切り用のカーテンでベッドの周囲を囲ってさらに閉塞感を生じさせた。照明も従来の半分しかつけていない。ベッドの辺りは特にうす暗く、昼間に台風が到来したときほどの照度になっている。

病室の扉をノックする音が聞こえた。

「どうぞ」

A「元気か?」

「私はね」

入院患者の部屋を訪れて言う台詞ではないだろうと思いながらも、私は内心で彼らの来訪を喜んだ。

青「失礼します」

青年は片手に花束を持ち、Aは小脇に書類の束を抱えている。

「よく来てくれたね。二人には感謝してもしきれないよ。本当にありがとう」

私は青年から花束を受け取ったが、花なんてどう扱ってよいかわからず、ベッド横のサイドテーブルになるべく綺麗に見える角度で横たえた。

A「感謝するなら、自分の行動に感謝するんだな。もし俺に最初に相談せずに、警察に通報していたら、あんなに早くは見つからなかっただろうな」

「その選択の正否は、解決編を聞いてからにさせてもらうよ。聞きたいことが山積みなんだ。聞かせてくれ、あそこは何だったんだ?」

A「解決編はここにいる青年にまかせよう。なんていったって、俺みたいに捜査したり証拠を集めたりせずに、純粋な推理だけで謎を解いちまったんだからな」

青「完全無欠の安楽椅子探偵ってわけじゃありませんよ。鉛筆ビルの不思議について、悩んで考える時間は、むしろ副社長より長かったので」

「鉛筆ビルの不思議って何だい?窓が無いこととか?」

"完全無欠の安楽椅子探偵"とまでは思っていなかったが、解決してもらった立場で指摘するほど傲慢ではない。

青「それも一つです。順を追って話すと、まず社長がいなくなった後の行動についてです。一昨日の状況から考えると、社長が副社長と会った後の行動は、1.ビルの施錠を忘れて退社した2.施錠を忘れたまま退社し翌日出社した3.副社長との会見後もずっとビルの中にいる。この3つが考えられます。1の場合は、誘拐とか事故や事件に巻き込まれた可能性が考えられますが、誘拐なら丸一日外部からの接触が何もないのは不自然ですし、警察から事故や事件の連絡もありません。2と3については細かい状況は違いますが、どちらも社長がビルの中にいる、という点が共通しています」

「そこまではよくわかる。ただ、ビルの中は昨日十分に捜索したはずだろう?」

青「十分じゃなかったとしたら?そこで次にわたしが思いついたのが、社員の誰も知らない、社長だけの隠し部屋みたいなものがあるんじゃないか?ということでした。2階から6階までは、わたしたち社員の部署ですから、社長の個人的な隠し部屋があるとは考えにくいです。逆に社長室はフロア全体が社長の占有スペースですし、隠し部屋の場所としてはもってこいです。さらに、社長は修理や調整が必要な扉を全て社長室で保管していましたよね?しかも全てご自身の手で修繕していた。でも、社長室には机や椅子の他に修繕に必要な工具や機材が全くありませんでした。はじめは社長机を作業台代わりにしていたのかな、とも思ったのですが、ソファはいつも綺麗だし、調度類もほとんど劣化していないことから、社長はどこか別の場所で作業していたんじゃないかと思ったんです」

誰もなにも口を挟もうとしないことを確認し青年はつづけた。

青「次に気になったのが、このビルの構造です。社長が閉所愛好家だということはみんなが知っていましたが、愛好家にしては社長室の広さは中途半端だし、いくら愛好家だとはいえ、2階から6階の窓もなくして社員にまで閉塞感を強要するなんてことがあり得るでしょうか?」

私はちらと父の方を見て顔を窺った。青年は父が起きていて、話をきいていることを知らない。

青「全ての階に窓を設けないのはなぜか。それは外の景色を見せないためではなく、外の景色が見えないことを隠すためなのではないか。つまり、そこに窓があってもし外が見えると、何も見えないということがばれてしまうからじゃないか、と考えました」

「外に何も見えない?それは、つまり?」

A「もし、お前が何階でも良いから鉛筆ビルのフロアから、窓を通して外を見たとしよう。何が見える?」

「何が見えるって、たぶん隣のビルとか表の道路、そうだ、あと空だって見えるだろう」

A「そのとおりだ。でも、もし何も見えなかったら?行き交う人々や時とともに移ろう空模様が見えず、ただ真っ暗の土の壁しか見えなかったら?」

「土の壁って、そんな、まさか!」

「まさか、地下だって言うんじゃないだろうな!?」

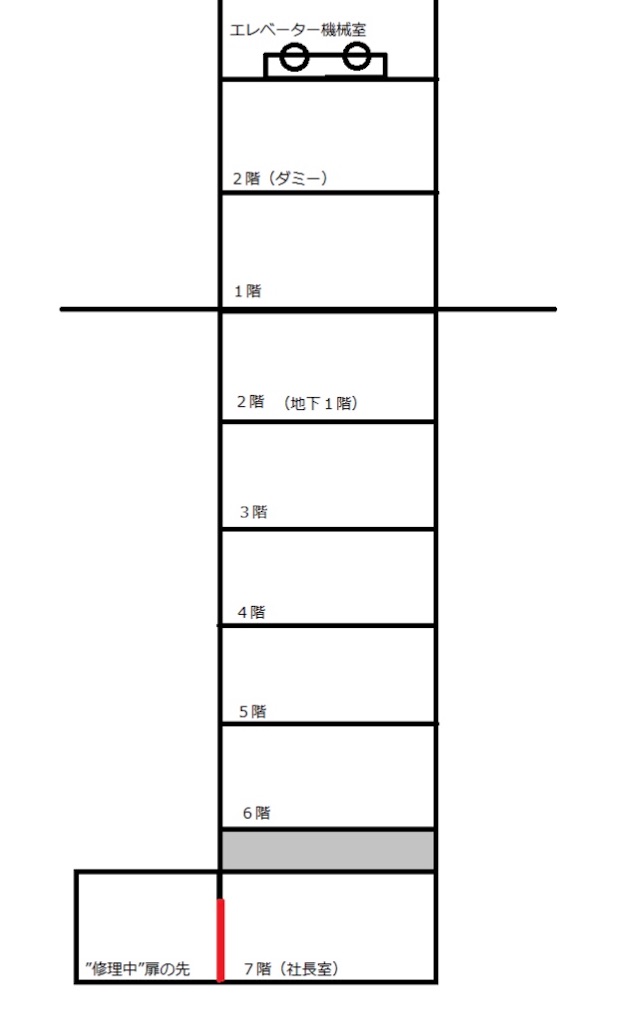

A「そのまさかさ。お前たちが毎日出社しているあの鉛筆ビルは、地上7階建てなんかじゃない。地下7階建てのビルなんだよ」

「だって、エレベーターはたしかにうえに……」

青「本当に上昇していたでしょうか?あのエレベーターは1階を通過するのに30秒以上かかります。調べてみたところ、一般的なエレベーターの約15倍という遅さです。それにあの上下左右への振動です。どう考えても普通のエレベーターじゃありません」

「じゃああのエレベーターは、乗客の感覚を狂わせるためにあんなに遅く、あんなに揺れて動いていたのか」

青「そのようです。さらに巧妙なのは、実はあのエレベーター、一度上昇しているんですよ」

もう言葉が出てこない。聞くべき疑問すら思い浮かんでこなかった。

青「わたしたちが社長室に向かうとき、各階への到達時間を計っていただいたのを覚えていますか?あの数字にはたしかに不自然なところがあるんですよ。なんだかわかりますか?」

A「そこまで調べて事実を導き出していたのか。すごいな」

Aは私の呆けた表情を察してか、青年に続けるよう促した。

青「あのデータによると1階から2階へ到達するのにかかる時間と、6階から7階に到達する時間だけが、他の階よりも多いんです。まるで約1階分余分に通過しているみたいに。それでAさんにエレベーターについて図面を調べていただいたところ、あのエレベーターは、まず1階から2階にはちゃんと昇るんですよ。もちろん地上2階にはなにもありません。しかし、実際に地上2階位置まで上昇してから地下1階部分まで降りてくることで、乗客の昇降の感覚を狂わせていたんです」

「ということは、2階のボタンを押すと地下1階、3階を押すと地下2階に行くということか」

青「そのとおりです。全ての工程に、一度地上2階部分まで上昇するという動作が加わっています」

「じゃあなぜ6階から7階も他の階より時間がかかっているんだ?」

A「7階の上に6階があったらどうなると思う?」

「そうか、足音か」

A「ご名答。もし万一、6階で重たいものでも床に落としてみろ。7回の社長室の天井からそんな異音が響いたら、社長室に滞在している人間に上に部屋があることがばれてしまう。その可能性を排除するために、6階と7階の間には約1階分の空間が開いているのさ。だから、他の階に比べ到達に時間がかかるんだ。単純な距離の問題さ」

「これで謎解きは終了か?」

まだまだ事の真相に頭が追い付いていないが、一通り社長のいた場所に関しての答えは出た。私も一度その部屋を見てみたいものだ。

A「あとは細かい点だが、役所からお前の携帯電話に電話したとき、全然繋がらなかったのを覚えているか?電波状況がすこぶる悪いんだよあのビルは。なんていったって地下7階だからな。もう一つ、ビルの背面に見えている2m四方の切れ目だが、3階部分がエレベーターの機械室への入り口で、その他の切れ目はダミーだった。最後に、1階の定礎板に書いてあった建築日をもとに役所に建築図面の写しを請求して、証拠を手に入れたら謎解きはおしまいさ」

そう言ってAはずっと手に持っていた書類の束を私に手渡した。

「父はいったいあんな場所で何をしていたんだろう?」

Aは青年の方を向いて言った。

A「それはきみが仮説立てた通り、扉の修繕だよ。扉に貼ってあったシールのまんまあの部屋は社長の工房だったのさ。ちなみにだが、"清掃中"の扉の奥にはシャワールームが、"廃棄"の扉はトイレに通じていた。工房には簡易ベッドもあったから、たぶん社長があそこで寝泊まりしていたのは間違い無いと思う」

こんな事件があった以上、あそこで生活するのは止めさせないといけないだろう。

A「それと警察と消防の件はすまなかった」Aが気落ちした声色で頭を下げた。

「なぜ謝るんだ?きみには感謝しかないと言ったはずだが」

A「本当なら、もっと早く。少なくとも1時間は早くあの扉を開けることができたはずなんだ。それを、俺は決定的な証拠を手に入れるとか何とか言って引き延ばしてしまった。決して推理ゲーム感覚で後回しにしたんじゃないんだ」

「ああ。わかっているよ。父が、もう死んでいると思ったんだろう?二人で扉を開いて、私に目の前で死んでいる父を発見させたくなかった。違うか?」

A「すでに行方知れずになってから24時間は経っていた。何らかの原因で隠し部屋で倒れて出てこられない状況だとしたら、心臓にしろ脳にしろもうダメかもしれないな、と諦めてしまったんだ。本当にすまなかった」

「私から言えるのはありがとう、という言葉だけだよ」

心地よい沈黙。そんなものが存在するなら、この瞬間こそ心地よい沈黙だった。その時、沈黙を破るかすかな呻き声がベッドから聞こえた。

「父さん!」

ベッドに駆け寄り、父の口元に顔を近づけた。何か話したいらしい。

父の眼には生きている喜びの光が感じられ、まっすぐに私の顔を捉えている。口の動きは乏しいが、間違いなく何かを話そうと、伝えようと必死で喉を震わせていた。

僅か数語だったが、父が言いたいことは理解できた。私はその場を離れ、窓際にやってきた。

「そっちのカーテンも開けてくれないか」

そう言って、窓を覆っていたベージュのカーテンを強く引き開ける。青年が反対側のカーテンを壁際のタッセルで留めてくれた。強い日差しが室内に流れ込み肌を差す。外はこんなにも明るく暖かかったのか。

父を振り返り確信した。

父も、これですっかり閉所愛好家なんかじゃなくなったらしい。